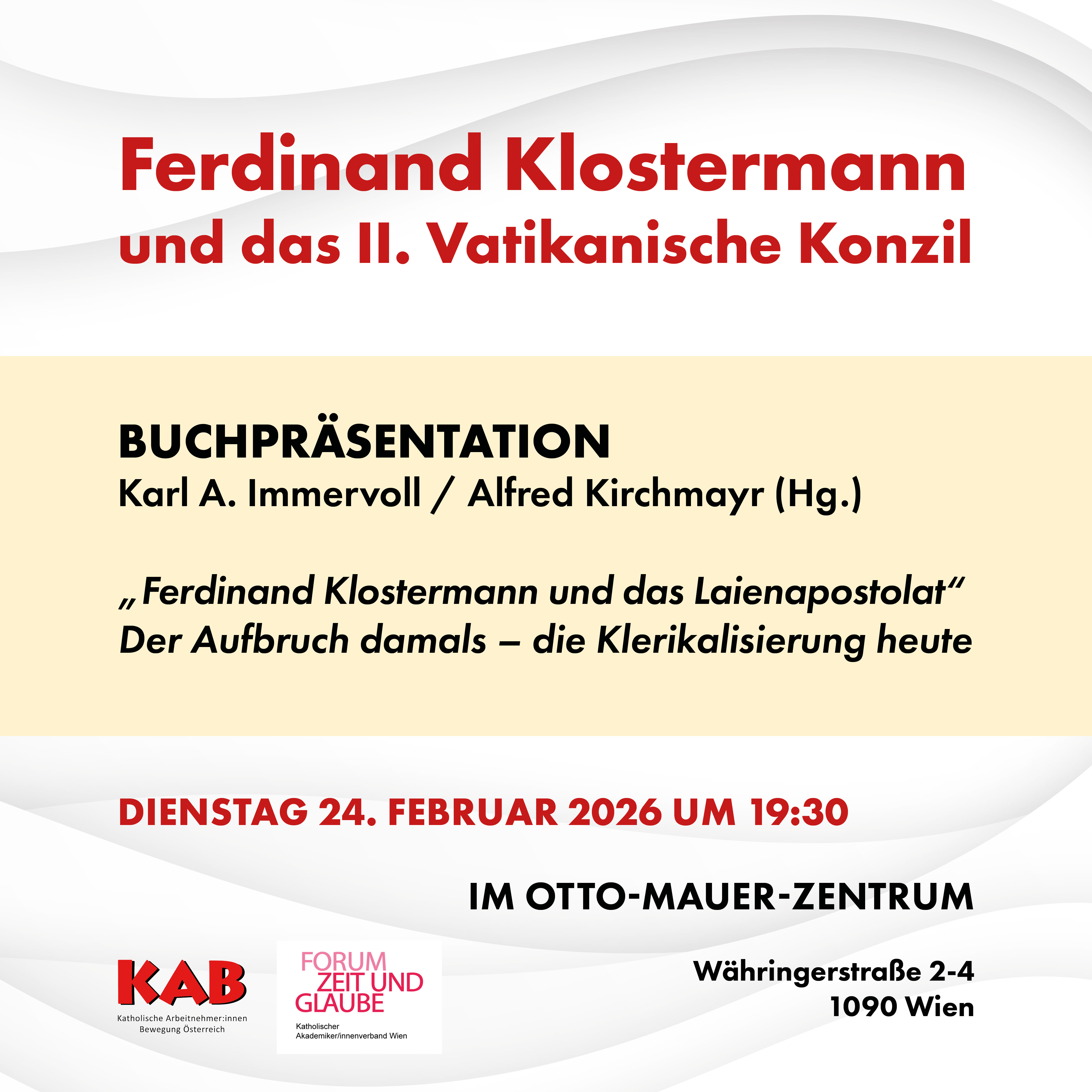

Buchpräsentation Ferdinand Klostermann

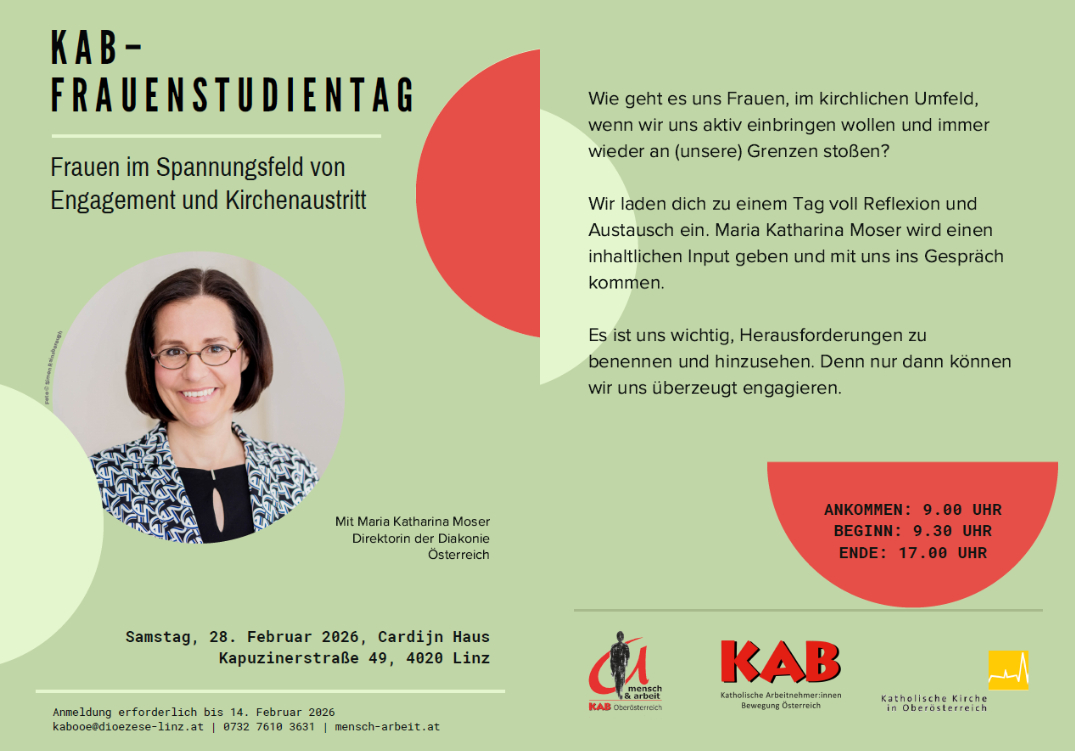

Frauenstudientag 2026

Seminar „Arbeiten und Mitbestimmung in der sozialökologischen Transformation“ in Haltern

Im Zentrum unseres dreitägigen Seminars von 13.-16.11.2025 in Haltern, an der Nordgrenze des Ruhrgebiets, standen fundamentale Fragen der sozialökologischen Transformation: „Wem gehört die Energie, und wer macht die Arbeit?“

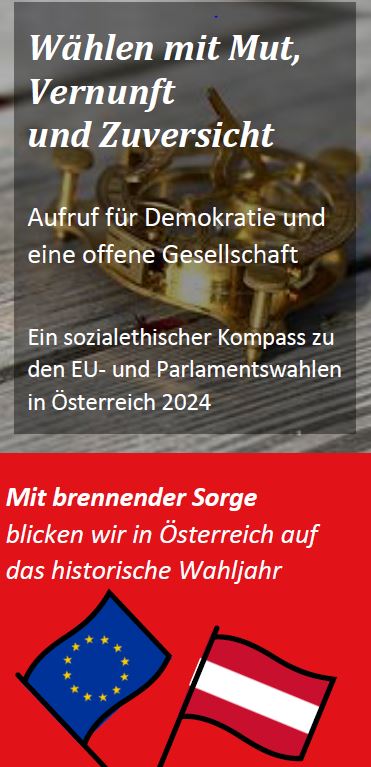

Wahljahr 2024 - Wählen mit Mut, Vernunft und Zuversicht

Aufruf für Demokratie und eine offene Gesellschaft

Europäische Frauensommerakademie 2024

Die FrauenSommerakademie findet vom 23.-28.6.2024 im hiphaus im Herzen von St. Pölten (Österreich) statt.

Von Heidenreichstein bis Marienthal - Buchpräsentation

Die Buchpräsentation von Nikolaus Dimmels und Karl Immervolls Buch findet am Mittwoch, 21. Februar 2024 um 18 Uhr in der FAKTory statt.

Beseitigung von sozialer Ungleichheit und Ausschließung

Beseitigung von sozialer Ungleichheit und Ausschließung